Aus der Geschichte Hochstadts

Entstehung

Hochstadt steht auf uralten Siedlungsboden. Bodenfunde aus der Steinzeit, der Bronzezeit, der Urnenfelder-, der Hallstadt- und der Latènezeit belegten, dass die vorgeschichtliche Bevölkerung häufig wechselte. Hochstadt lag auch etwa von der Zeitwende an bis 260 n. Chr. innerhalb des Limes in dem von den Römern besetzen Zentland. Es ist als sicher anzunehmen, dass die Gemarkung nach dem Abzug der Römer bis zur Besitznahme durch die Franken besiedelt war. Das Dorf erweist sich nach seiner Anlage als fränkische Gründung. Die Häuser stehen zum großen Teil mit dem Giebel zur Straße, die Scheunen und Stallungen bildeten innerhalb der Befestigungsanlage einen geschlossenen Ring.

D i e s c h r i f t l i c h ü b e r l i e f e r t e G e s c h i c h t e

Hochstadt beginnt mit der ersten urkundlichen Erwähnung im Jahre 819. Aus dieser Urkunde erfahren wir, dass in Hochstadt Weinbau betrieben wurde. Der Ort war damals Schenkungen in reichen Besitz von Weinbergen gelangt, und man sorgte für die Ausbreitung und Veredlung des Weines. Leider kann diese Urkunde nicht genau datiert werden somit ist die offizielle Zahl 846

Aus weiteren Urkunden erfahren wir etwas über den Namen unseres Wohnortes. Hochstadt wurde

846 Hohunstet

850 villa Hohenstet

1256 Hohstat und

1265 Hohinstat

genannt.

Einer Urkunde aus dem Jahre 1359 können wir entnehmen, dass unmittelbar im Süden von Hochstadt (Gebiet um die heutige Hofgerichtstraße) die Ortschaft Großschlag lag. Der letzte Einwohner hieß Konrad Appel. Er zog nach Hochstadt und starb im Jahre 1615. Großschlag wurde im 30-jährigen Krieg (1618 – 1648) völlig zerstört.

Hochstadt liegt an einer früher sehr wichtigen Handels- und Höhenstraße (Hohe Straße). Vor etwa 2000 Jahren zogen hier römische Kaufleute und Soldaten durch und legten im Maintal, das Hauptdurchzugsgebiet bei allen kriegerischen Ausein-andersetzungen der Jahrhunderte war, zahlreiche Festungsbauten an. Das weiß man durch Ausgrabungsfunde (alte Mauern, Waffen, Geschirr).

D i e R i n g m a u e r

Während der unruhigen Zeiten im Mittelalter (Mittelalter = Zeit vom Ende des Altertums um 500 n. Chr. bis zum Beginn der Neuzeit um 1500) waren die Kirchhöfe häufig befestigt und dienten als Zufluchtstätte bei feindlichen Überfällen. Die Dorfbewohner brachten in Not ihre wertvolle Habe auf den Kirchhof, schlossen das Tor und verteidigten sich, so gut es eben ging. In Hochstadt gibt das uralte Mauerwerk (aus dem 12. Jahrhundert) rings um die Kirche herum, an welchem noch Spuren eines Wehrganges zu erkennen sind, davon Kunde. Vor und in das Mauerwerk waren Wachttürme eingebaut. Von dort aus konnten Wächter das weite Land überschauen und die Bevölkerung rechtzeitig warnen. Als im 13. und 14. Jahrhundert die Zeiten immer unruhiger wurden, als Raubritter und allerlei Gesindel die Menschen nicht zur Ruhe kommen ließen und zudem die Gemeinde größer wurde, so dass der Kirchhof als Zufluchtstätte nicht mehr ausreichte, bauten die Hochstädter zu Beginn des 14. Jahrhunderts eine Festungsmauer, die Ringmauer.

Sie war 920 m lang ca 80 cm dick und teilweise 8m hoch. die genaue Anzahl der Türme lässt sich nicht mehr ermitteln und alte

Aufzeichnungen von 1715 geben auch keine eindeutige Erkenntnis. Wahrscheinlich waren es 6 auf der Nordseite und 3-4 auf der Südseite

Nun waren auch Häuser und Stallungen nicht mehr schutzlos den Feinden ausgeliefert. Man konnte nur noch durch zwei Tore, das Obertor und das Untertor in den Ort gelangen. Außerhalb der Schutzmauer durfte sich kein Ortsbürger ansiedeln. Hieraus erklärt sich auf die enge Bauart der noch vorhandenen Häuser innerhalb der Mauer. Der Ortsbürger, der nach schweren Auseinandersetzungen diesen Baumodus durchbrach, war Kaspar Schäfer, der im Jahre 1839 das Gasthaus „Zum neuen Bau“ errichtete. Danach begann sich das Dorf nach allen Seiten auszudehnen. Die Ringmauer, die den Grundriß eines Eies hat, ist auf der Nordseite von Hochstadt noch gut erhalten. Mehrere Wehr- und Wachttürme lassen heute noch die Macht und Stärke dieses Werkes erkennen. Auf der Südseite wurde die Mauer zum Teil abgetragen oder durch (Häuser und Scheunen) verdeckt. Von den beiden Pforten ist heute noch das Obertor erhalten. Die hölzernen Torflügel allerdings sind seit 1866 vor dem Einmarsch der Preußen verschwunden. Das Untertor wurde um die Jahrhundertwende (1900) abgerissen, weil es durch seine Enge den Verkehr behinderte.

H o c h s t a d t u n d s e i n e E i n w o h n e r

Hochstadt war von jeher einer der bedeutendsten Orte am Rande der Mainebene und des Buchertals. Als im Raume des heutigen Hanau nur eine Wasserburg stand, war Hochstadt schon eine alte in Schriftstücken ernährte Bauern- und Winzergemeinde. Um das Jahr 1200 hatte Hochstadt schon fast 1000 Einwohner. Diese Zahl blieb bis ins 15. Jahrhundert etwa konstant.

Jahrhundertelang änderte sich die Lebensform der Menschen hier kaum. Hochstadt war eine – vor allem durch den Weinbau – wohlhabende Gemeinde. Aber es gab auch schwere Zeiten. Im Jahre 1563 brach die große Pest herein und forderte etwa 500 Menschenleben. Nur rund 100 Familien blieben übrig. Auch hatten die Hochstädter – wie alle anderen Bewohner des Maintales – während der Kriege, besonders im Dreißigjährigen Krieg (1618 – 1648) und im Siebenjährigen Krieg (1756 – 1763) sehr unter Plünderungen und Brandstiftungen zu leiden. Die schlimmste Zeit brachte das Jahr 1635, denn eine große Hungersnot ließ die Leute auf offener Straße vor Schwäche zusammenstürzen. Man kann in der Chronik von Hochstadt nachlesen, dass „Hunde, Katzen, Frösche und Kröten, wohl auch Ratten und Mäuse“ gierig verspeist wurden.

1813 wurde Hochstadt noch einmal von einer schweren Krankheit, dem Thyphus heimgesucht. Daran starben 92 Menschen. 1820 zählte unser Dorf 684 Einwohner. 1880 waren es 967 Einwohner.

1990 waren es 1188 Einwohner.

1913 hatte Hochstadt 1456 Einwohner.

Durch den Zustrom von Evakuierten während des zweiten Weltkrieges (1939 – 1945) und durch die Einweisung zahlreicher Flüchtlinge nach dem Kriege nahm die Bevölkerung stark zu.

Heute ist Hochstadt als Wohnort sehr beliebt und zählt ca 6000Einwohner.

Familien, die heute noch in Hochstadt wohnen, deren Stammbaum bis zum 30jährigen Kriege und noch viel weiter zurückreicht, sind Borger (jetzt Burger), Fischer, Heckert, Koch, Schales, Schäfer, Schmidt, Schröder, Stein, Strohl und Weber.

D i e T r i n k w a s s e r v e r s o r g u n g

Den ersten Siedlern haben die Quellen im Ortsbereich genügend Wasser für ihren Bedarf geliefert. Später wurden 2 Brunnen in der heutigen Hauptstraße gebaut, aus welchen das Wasser mit einem Seil, an dem ein Schöpfeimer befestigt war und das über eine Rolle lief, herausgezogen wurde. Diese Brunnen dienten Jahrhunderte hindurch allen Einwohnern und lieferten ihnen genügend Wasser. Besonders gutes Wasser spendete ein Brunnen in der Trinkbrunnen-Straße. Als sich dieser Brunnen als verkehrsbehindernd erwies, wurde er abgerissen, der Brunnenschacht mit der Betondecke überzogen. Viele Einwohner haben später, als das vorhandene Wasser nicht mehr ihren Bedarf deckte, in ihren Höfen und Gärten selbst Brunnen gegraben. Dieses Wasser war meistens Grundwasser und eignete sich nicht für den menschlichen Genuss. Daraufhin beschloß die Gemeinde, zwei Quellen mit sehr gutem Wasser, die sich in der Hartig und an der Lehmenkraute befanden, ins Dorf zu leiten. So wurde im Jahre 1834 die erste Hochstädter Wasserleitung gebaut. Als Leitungsrohre dienten ausgehöhlte Holzstämme, die ineinander gesteckt waren. Diese Leitung verlief in Richtung Felsenkeller. Vor dem alten Schulhaus lief das Wasser aus einem Brunnenstock mit zwei Ausflussrohren in zwei lange Brunnentröge, aus denen das Vieh getränkt wurde. Hier konnten die Einwohner des Oberdorfes ihren Wasserbedarf decken. Ein zweiter Brunnenstock war vor dem Hause Bassermann im ersten Teil der unteren Hauptstraße errichtet. Hier konnte das Wasser nur gezapft werden, da bei freiem Wasserfluß der obere infolge des starken Gefälles meistens ohne Wasser gewesen wäre.

Als durch den Anschluss Hochstadts an das Elektrizitätsnetz die Möglichkeit bestand, das Quellwasser verschiedener Quellen zu sammeln und zu einem höheren Punkt zu pumpen, wurde im Jahre 1926 eine neue Wasserleitung gebaut, die durch ihr Rohrsystem das Wasser überall hinleitete, wo es gebraucht wurde. Das elektrische Pumpwerk am Sportplatz pumpte das Wasser der Quellen zu dem Wasserwerk hinter dem Schützenhäuschen. Von diesem Hochdruckbehälter floss das Wasser in einem verzweigten Rohrnetz in alle Häuser des Ortes. Heute erfolgt die Wasserversorgung Hochstadts – ebenso wie für alle übrigen Maintaler Stadtteile – durch die Kreiswerke Hanau. Durch die nördliche Hochstädter Gemarkung fließt von Osten her eine Leitung mit großem Durchmesser, die Wasser aus dem Vogelsberg bis nach Frankfurt transportiert und auf diesem Weg zur Wasserversorgung vieler Orte beiträgt. Zu dieser Leitung wurde 1975/76 an der Hartig ein Wasserreservoir und eine Pumpstation gebaut. In das Wasserreservoir wird jedoch nicht nur „Vogelsbergwasser“ geleitet sondern auch noch „Hochstädter Wasser“ aus zwei Brunnen im Bereich unseres Sportplatzes durch die dortige „alte Pumpstation“ gepumpt und gemischt in alle Häuser und zum Teil auch in Gärten geleitet. Der Hochbehälter am Schützenhäuschen dient heute nicht mehr der Wasserversorgung, sondern wird von der Firma Höhl zu Lagerzwecken genutzt.

D i e L i c h t v e r s o r g u n g

In den ältesten Zeiten genügte den Menschen das Tageslicht der Sonne. Später begnügte man sich bei Eintritt der Dunkelheit mit dem Licht, welches das Herdfeuer ausstrahlte. Dann gingen die Menschen dazu über, besonders getrocknetes und harzhaltiges Holz, das in Späne geschnitten wurde, zur Beleuchtung der Räume zu verwenden. An der Wand war ein Ring angebracht, in den der brennende Kienspan

gesteckt wurde. Sobald der Span abgebrannt war, musste er durch einen neuen ersetzt werden. Es musste also immer jemand bereit sein, den Kienspanwechsel rechtzeitig vorzunehmen. Neben Kienspänen wurden auch Kerzen zur Beleuchtung verwendet, sie waren jedoch sehr teuer. Nach dem 30jährigen Krieg wurde die Ölfunzel zur Beleuchtung eingesetzt. Dazu wurde in ein eisernes Töpflein, das mit Rüböl gefüllt wurde, ein Docht gelegt und angezündet. Das Öl verbrannte mit einer rötlichen Flamme. Mit der Verwendung der Ölfunzel hörte zwar das lästige Wechseln des Kienspanes auf, aber die Beleuchtung war nicht wesentlich heller. Bessere Lichtverhältnisse brachte erst die Petroleumlampe, die vor ca. 100 Jahren von Amerika nach Deutschland kam. Das Petroleum, welches beim Kaufmann zu erhalten war, wurde auch zur Straßenerleuchtung eingesetzt. Damit hatte die Nacht für viele Menschen ihren Schrecken verloren. Einigen reichen Bauern in Hochstadt genügte auch diese Beleuchtung nicht mehr und sie ließen sich nach dem Jahre 1900 eine Azetylenbeleuchtung in ihren Häusern anlegen. Nach dem 1. Weltkrieg wurde dann Hochstadt an die Überlandleitung der Elektrizitätswerke angeschlossen. Nun konnten Häuser, Ställe, Scheunen und Straßen hell beleuchtet werden. Außerdem erleichtert die Elektrizität den Menschen manche Arbeit, die sie früher mit eigener Hand oder durch die Hilfe von Tieren verrichten mussten.

W e i n b a u u n d L a n d w i r t s c h a f t

In früheren Zeiten wurde in Hochstadt neben der Landwirtschaft Weinbau betrieben. Urkundlich erwähnt wird der Hochstädter Weinbau zum ersten Male im Jahre 819. Mehr als 1000 Jahre haben die Bürger von Hochstadt in den Weingärten gearbeitet, Weinstöcke gepflanzt, gehackt, gedüngt, die Trauben gelesen, gekeltert und den Wein bereitet. Ein Hochstädter Wappen am Schützenhäuschen zeigt die Geräte, die zur Arbeit im Weinberg, benutzt wurden. Wahrscheinlich waren es Mönche, die die ersten Weinberge in Hochstadt angelegt haben. Sie brachten die Weinreben wohl aus Italien mit nach Deutschland und unterrichteten die Bauern im Weinbau. Wein wurde im Laufe der Jahrhunderte zum täglichen Getränk. Neben dem Wein kannte Hochstadt auch schon damals Apfelwein. Allgemeine Anerkennung fand er jedoch erst gegen Ende des 19. Jahrhunderts, als der Weinbau in Hochstadt eingestellt wurde. Die Weinstöcke wurden gerodet und in den alten Weingärten wurden Apfel-, Zwetschgen-, Birnen- und Kirschbäume gepflanzt. Warum der Weinbau in Hochstadt nicht fortgeführt wurde, lässt sich nicht mit Gewissheit feststellen. Hauptsache war wohl, dass immer weniger Wein getrunken wurde und das Bier zum täglichen Getränk geworden war. Hinzu kam, dass die Hochstädter Weinstöcke von der Reblaus befallen und zum Teil auch entartet waren, so dass Ertrag als auch Qualität des Weines nachließen. Anstelle der Weinzubereitung trat die Aufbereitung von Äpfeln zu Apfelwein. Es entstanden größere Apfelweinkeltereien (Höhl, Strohl und Seibel). Zwei von ihnen haben mittlerweile den Betrieb wieder eingestellt, die Firma Höhl ist jedoch eine größere Apfelweinkelterei geworden und feierte 1979 ihr 200-jähriges Jubiläum.

Die Bewohner von Hochstadt waren zu allen Zeiten bäuerliche Menschen. Sie bauten auf ihren Äckern ihre Brotgetreide an, säten ihre Ölsaaten und ihren Flachs, hüteten auf den Weiden und Wiesen ihr Vieh und mästeten in den Eichen- und Buchwäldern ihre Schweine. Die Frauen bereiteten aus Flachs und Wolle ihre Garne, die sie dann selbst verwebten – oder in späteren Jahrhunderten durch Leinenweber verweben ließen. In mächtigen Leinenschränken bewahrte die Bauersfrau ihren wertvollen Leinenvorrat bis zum Verbrauch auf. Der Reichtum einer Bauersfrau wurde an dem Umfang ihrer Leinenvorräte gemessen.

In den letzten zwanzig Jahren ist die Zahl der Bauernhöfe sehr geschrumpft. Es sind nur noch 4 landwirtschaftliche Betriebe übrig geblieben.

Viele Bauern – vor allem die kleineren Anwesen und die deren Kinder die Landwirtschaft nicht weiterführen wollen, haben ihr Vieh verkauft und ihre Äcker und Wiesen verpachtet.

Hochstadt ist heute für viele nur noch Wohnort. Die meisten Einwohner verdienen ihren Lebensunterhalt in den umliegenden Städten.

D a s S c h u l w e s e n

In einer Hochstädter Chronik aus dem Jahre 1434 wird zum ersten Mal die Wichtigkeit des Schreibenlernens erwähnt. Wann jedoch die erste Schule eingerichtet wurde, lässt sich nicht mehr mit Sicherheit feststellen. Das Schulgebäude neben der Kirche wird in einer Gemeinderechnung aus dem Jahre 1589 zum ersten Male erwähnt. Einer alten Schrift aus dem Jahre 1686 können wir entnehmen, dass es damals in Hochstadt zwei Schulen gab: eine „reformierte“ und eine „lutherische“. Die „reformierte“ Schule war neben der Kirche, die „lutherische“ Schule stand in der heutigen Lutherstraße. Früher bestand eine sehr enge Verbindung zwischen Kirche und Schule. Der Schulunterricht stand Jahrhunderte hindurch unter der Leitung der Geistlichen und war in der Hauptsache auf die religiöse Unterweisung der Schüler ausgerichtet. Die Lehrer, die damals keinerlei pädagogische Ausbildung hatten und auch nicht Lehrer, sondern Schuldiener genannt wurden, hatten neben dem Unterrichten noch viele Aufgaben für die Kirche zu erfüllen. Sie mussten die Kirche säubern, vorsingen, die Orgel spielen, die Turmuhr aufziehen, für das Glockenläuten sorgen und vieles mehr. Für alle Pflichten erhielten die Schuldiener nur einen geringen Lohn, so dass sie ein armseliges Leben führen mussten und gezwungen waren, sich nach einem Nebenverdienst umzusehen, meistens als Leinen- oder Wollweber, häufig auch als Schuster.

Pädagogisch ausgebildet wurden Lehrer erst ab 1779, als in Kassel das erste Lehrerseminar gegründet wurde

Das Wappen

Bei der Restauration des letzten Brunnes auf der Hauptstrasse wurden 2 steinerne Wappentafeln gefunden.

Eines davon wurde dann als Gemeindewappen ausgewählt. Das davor genutze Wappen was an vielen Häusern und Gebäuden zu sehen ist könnt Ihr in meiner Galerie sehen.

Die Kirche (St.Kilian)

Das genaue Alter der Kirche lässt sich nicht ermitteln. Einige Anhaltspunkte weisen jedoch darauf hin, das die Kirche ihre heutige Gestalt im 14-15 Jh. bekommen hat. (dreischiffiger spätgotischer Bau. Ausgrabungen haben gezeigt, das die Kirche im Lauf der Jahrhunderte immer wieder erweitert worden ist. Die ursrüngliche Kirche stammt nach dem gefundenen Grundriss aus dem 10 Jh. (ottonisches Zeitalter) Eine Besonderheit sind die Fresken von 1490 die 1967-1993 wieder freigelegt wurden.

Sie wurden sie 1596 gemäß der reformierten Tradition allesamt überstrichen.

Die Kirche ist umgeben von einer Wehrmauer die vermutlich aus dem 12 Jahrhundert stammt und in dieser Zeit für Mensch und Tier als Zufluchtsort diente. Sie ist das älteste in Hochstadt und Maintal.

Der Wehrturm in dieser Mauer wurde nach dem 30 jährigen Krieg zum Kirchturm umgebaut. Und wer genau hinschaut kann an der Kirche den Abdruck eines älteren Turms erkennen, zu dem es leider keine Aufzeichnungen gibt.

Die Festung

Als Hochstadt aufhörte eine Festung zu sein

- Wilhelm Rauch erinnert sich -

Hochstadt gehörte früher, wie alle vier Stadtteile Maintals, zur Grafschaft Hanau. Bis 1866 war das Dorf eine komplette Festung. Die starke Ringmauer war rundherum unversehrt. Das massive Obertor und das Untertor mit seinem malerischen Fachwerkkniestock wurden abends geschlossen und am Morgen wieder geöffnet, so daß niemand hinaus noch herein konnte.

Hochstadt war innen, wie von außen, außerordentlich reizvoll. Man merkte sofort, daß die Bewohner durch den gut florierenden Weinbau wohlhabend, wenn nicht sogar Reich waren. Es gab innerhalb der Mauer fast nur zweistöckige Fachwerkhäuser. Die Außenansicht der Ortschaft war einzigartig.

Vom Süden gesehen wurde das Dorf vom Hartigbuckel mit der urwaldähnlichen Hartig überragt. Die an den Südhängen befindlichen Wingerte waren mit Riesling und Sylvaner bepflanzt. In ganz besonders guten Lagen wurden speziell für den Hanauer Wochenmarkt die Speisesorte Gutedel angebaut.

Südlich der Ortschaft befanden sich vier Wäldchen, die alle im Privatbesitz waren. Da war das Röderwäldchen, das Wiebles- und das Bornesselwäldchen mit seiner seltenen Flora und Fauna. Unterhalb des Anwesens der Familie Hartmann gab es noch das sogenannte Garwäldchen, das eigentlich Jägerwäldchen heißen müßte, weil es in dem Gemarkungsteil "Im Jäger" stand. Zwischen den einzelnen Waldstücken befanden sich noch viele einzigartige Baumgruppen aus Rüstern (Ulmen), im Dialekt „Weiche“ genannt, die durch ihre besondere Art Ihrer Nutzung einen durchaus südländischen Eindruck vermitteln. Die Wipfel wurden von einem breiten schirmförmigen Dach gebildet. Wenn die Seitenäste am Stamm dick genug waren, wurden sie von oben, "unterhalb des Schirmes", bis zur Erde am Stamm glatt abgesägt. Das Besteigen der hohen Stämme war kein Problem. Schon im nächsten Frühjahr bildeten sich neue Triebe.

Einer unserer gräflichen Landesherren bekannte einmal: "Hochstadt ist eine Perle in unserer Krone."

Mancher wird sich fragen, warum sind diese Natursschönheiten verschwunden? Ich will es erklären. Wie schon erwähnt, standen diese Gehölze auf kleinen Privatgrundstücken. Als einige Jahre vor Ausbruch des ersten Weltkrieges die Vorarbeiten für die Verkoppelung, das heißt Zusammenlegung der Grundstücke begannen,fällten die Landwirte ihre Bäume,um sie nicht den späteren neuen Eigentümern zu überlassen.Die Zuteilung der neuen großen Grundstücke erfolgte noch während des Krieges.

Als die Linie der Hanauer Landgrafen erlosch, fiel die Grafschaft an Kurhessen mit der Hauptstadt Kassel. Im Krieg der Preußen gegen Österreich schlug sich der damalige Kurfürst auf die falsche Seite. Die „Blinden Hessen" wurden mit Österreich zusammen besiegt. Preußen annektierte Kurhessen, Nassau und die Freie Reichsstadt Frankfurt und bildete aus diesen eine preußische Provinz Hessen-Nassau.

Als die Preußen 1866 vor Hochstadt erschienen, ließen sie die Torflügel an beiden Toren aushängten, und unser Dorf war von diesem Tag an auch keine Festung mehr. Bald darauf wurde mit dem Abbruch der südlichen Mauer, von der heute nur noch ein Turm und ein Stückchen Mauer steht, begonnen. Das schöne Untertor wurde 1878 abgerissen.

Als die Franzosen während des passiven Widerstandes im Ruhrgebiet aus dem Brückenkopf Mainz heraus 1920 Frankfurt und Hanau widerrechtlich besetzten, hatte Hochstadt besonders stark zu leiden.

Eine Artillerieabteilung mit einigen hundert Pferden wurde hier einquartiert. Die Pferde hatten in der damaligen besseren Besatzungszeit die Vorräte auf den Heuböden aufgebraucht.

Der Fairneß der Engländer, die damals auf den Abzug der Franzosen bestanden, war es zu verdanken, daß wir bald wieder frei waren. Warum Hochstadt so reichlich mit Truppen bedacht wurde, hatte ich bald herausgefunden. Mit einem französischen Korporal, der in Hochstadt einquartiert war, hatte ich mich angefreundet. Dieser zeigte mir eines Tages eine französische Zeitung, die einen Artikel über den Einmarsch in unser Gebiet brachte. Da war u.a. Zu lesen: la fortesse de Hochstadt fut occupée san resistance. Die Festung Hochstadt wurde ohne Wiederstand besetzt.

Unser Dorf war zur Zeit Napoleons eine beachtliche Festung und als solche ein bekanntes Landkartenkennzeichen. Im Laufe der Zeit wurden diese Merkmale immer wieder auf die neueren Generalskarten übernommen. Aus diesem Grunde erklären sich der große Aufwand an Besatzungstruppen.

Jedes Jahr erleben wir gegenwärtig neue französische Invasionen, jedoch nicht durch bewaffnete Truppen, sondern von willkommenen guten Freunden aus Luisant. Die Geschehnisse sind teils überliefert teils selbst erlebt.

Wilhelm Rauch (86)

Altlandwirt und Rentner

Die Turnerschlacht bei Hochstadt

Das Ende des 16. Jahrhunderts errichtete Obertor war zentraler Bestandteil der Befestigungsanlage rund um den Ort

MAINTAL - Es ist das eigentliche Wahrzeichen von Hochstadt: Das Obertor, das über die historische Hauptstraße mit ihrem malerischen Fachwerkhäusern thront. Wer es durchschreitet, fühlt sich augenblicklich in der Zeit zurückversetzt, und zwar in die Zeit ab Ende des 16. Jahrhunderts. Damals wurde das Obertor errichtet, genau genommen 1589/90.

Das Obertor war damals Teil der rund um den Ort laufenden Befestigungsanlagen. Da diese aber älter sind als das Tor, muss an gleicher Stelle zuvor bereits ein anderer Bau gestanden haben.

Gesichert war der Torbogen durch ein doppelflügeliges Holztor. Die Angeln des Tores und die Löcher für den Sperrbalken kann man heute noch deutlich erkennen, ebenso eine Öffnung in der Decke des Torbogens, durch die man Steine oder Pech auf mögliche Feinde schütten konnte.

Das Tor wurde durch den Schweinehirten auf- und zugeschlossen, der im Haus neben dem Tor wohnte, dem sogenannten Hirtenhaus.

1645, im Dreißigjährigen Krieg, war die Lage auch in Hochstadt so unsicher, dass man besondere Maßnahmen gegen vagabundierende Räuberbanden ergriff: Der Graben unter der Zugbrücke wurde erweitert und ausgemauert, die Brücke erneuert und beschlagen, die Wachen verstärkt und durch einen Schuss aus den Hakenbüchsen die Einwohner alarmiert.

Sobald fremde Reiter gesichtet wurden, wurde die Zugbrücke hochgezogen. Oft ließen sich diese von der Wache mit Speis und Trank oder mit Geld abfertigen. Oder man nahm die “Freireuter” zwar auf, holte sich aber aus Hanau Soldaten, um sie in Schach zu halten.

1861 kam es zur “Turnerschlacht bei Hochstadt” und zur “Erstürmung von Hochstadt”. Vom 8. bis 12. August sollte in Berlin die “Deutsche Turntag” stattfinden. Für Sonntag, 4. August, hatte die Turngemeinde Hanau die Vereine des Maingaus daher zu einer geselligen Unterhaltung auf dem Festkeller außerhalb Hochstadts eingeladen.

600 bis 700 Turner aus Frankfurt, Offenbach, Eschborn, Bockenheim, Kelsterbach und Hanau sollen gekommen sein. Doch der Bürgermeister verbot das Musizieren und Singen freiheitlicher Lieder. Weil das Obertor bereits geschlossen war, kam eine Abordnung der Turner durch das Untertor, um den Bürgermeister umzustimmen. Vermerkt ist, dass sich vor Ankunft der Turner mehrere mit Schieß- und Spießwaffen versehene Gendarmen auf dem Felsenkeller aufgestellt wurden. Plötzlich fing ein Bockenheimer namens Ettlinger an, einen lustigen Marsch zu trommeln.

Er ließ sich auch nicht durch das Verbot eines Gendarmen stören. Dieser wollte ihm daraufhin die Trommel entreißen und es kam zu einem Handgemenge.

Unmittelbar darauf machte das Gerücht die Runde, die Abordnung im Dorf werde von Bauern bedrängt. Als ein Turner mit blutender Kopfwunde aus dem Dorf kam, war „die Aufregung groß“. Prompt ließ der Bürgermeister Sturm läuten und die Tore schließen. Das Gerücht verbreitete sich, die Turner seien weiterhin den Misshandlungen der Einwohner ausgesetzt. Die Turner - meist Hanauer - warfen mit Steinen gegen das Obertor. Einige junge Männer kletterten über die mit Efeu bewachsene nördliche Ringmauer und öffneten das Obertor von innen. Die Turner stürmten in das Dorf und wurden von einem Hagel aus Steinen empfangen. Mehrere Häuser, aus denen geworfen wurde, wurden übel zugerichtet. Mittlerweile hatten die Frankfurter und Offenbacher Turner den Ort umrundet und griffen von Süden an. Weil sie mit einem Bombardement des Untertors drohten, wurde auch dieses geöffnet. Die Turner befreiten ihre im Rathaus eingesperrten Kameraden. Sie zählten ihre Reihen, aber es wurde keiner vermisst. Einige hatten sich jedoch durch die Steinwürfe leichte Verletzungen zugezogen. Doch schließlich zogen sie friedlich ab.

Die Hanauer Polizeidirektion verbot den Turnvereinen jedoch, zukünftig auswärtige Turner einzuladen oder bei sich aufzunehmen, andernfalls würden sie aufgelöst. Erst Ende 1863 wurde dieses Verbot aufgehoben. Die Hanauer Turner mieden die Hochstädter jedoch eine längere Zeit und gingen auch nicht mehr zum Apfelweintrinken nach Hochstadt.

Als 1866 Preußen die Österreicher und ihre süddeutschen Verbündeten, darunter auch Hessen, besiegte, durfte Hochstadt keine Festung mehr sein. Deshalb wurden das Holztor beseitigt und die Flügel 1868 verkauft. Ein Hinweisschild, das der Verein Heimatmuseum kürzlich anbringen ließ, erinnert übersichtlich über die Geschichte des Obertores. *mf

Die folgende Übesetzung ist bestimmt nicht ganz fehlerfrei aber das beste was wir erreichen konnten

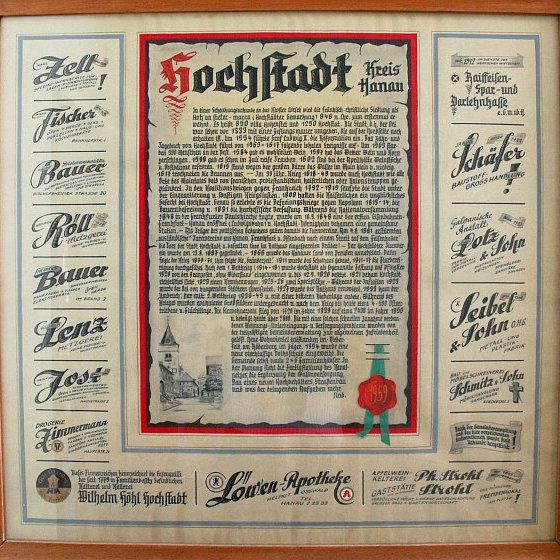

Hochstadt Kreis Hanau

In einer Schenkungsurkunde an das Kloster Lorsch wird die ??? christliche Siedlung als Hoh un steter - marca (Hochstädter Gemarkung) 846 n. Chr. zum erstenmal erwähnt. Es heißt 850 villa Hohenstet und 1256 Hohstat. Die Stadt, d.h. der Ort war schon vor 1299 mit einer Festungsmauer umgeben, die auf der Nordseite noch erhalten ist. Um 1559 führte Graf Ludwig II.*1 die Reformation ein. Das Jahr- und Tagebuch von Hochstadt führt von 1565-1617 folgende lokalen Ereignisse auf: Um 1565 starben 500 Menschen an der Pest. 1584 gab es wohlfeilen*2 Wein. 1597 hat das Wetter Wein und Korn erschlagen. 1599 gab es schon im Juli reife Trauben. 1600 sind bei der Aprilkälte die Weingärten und Nußbäume erfroren. 1613 Blieb wegen der großen Dürre das Wasser im Main klein u. niedrig. 1617 trockneten die Brunnen aus. Im 30 jähr. Krieg 1618-48 wurde auch Hochstadt wie alle Orte des Maintales bald von spanischen protestantischen kaiserlichen oder ???truppen geplündert. In den Koalitionskriegen gegen Frankreich ???-??? seufzte die Stadt unter der Einquartierung v. sonstigen Kriegshelfern. 1800 hatten die Kaiserlichen ein unglückliches Gefecht bei Hochstadt. Genau so erlebte es die Befreiungskriege gegen Napoleon 1813-14, die Bauernbefreiung u. 1831 die kurhessische Verfassung. Während die Nationalversammlung 1848 in der frankfurter Paulskirche tagte, wurde am 10. 9. 1848 eine der ersten Eisenbahnen Frankfurt-Hanau eröffnet (Ludwigsbahn) u. Hochstadt-Dörnigheim bekamen eine gemeinsame Station. – Als Träger des politischen Geschehens galten damals die Turnvereine. Am 4. 8. 1861 erstürmten „aufständische“ Turnvereine aus Hanau, Frankfurt u. Offenbach nach einem Streit auf dem Felsenkeller die Tore der Stadt Hochstadt u. befreiten ihre im Rathaus eingesperrten Brüder! – Der Hochstädter Turnverein wurde am 18.9.1887 gegründet. – 1866 wurde das Hanauer Land von Preußen annektiert. Dann folgte der Krieg 1870-71. Ihm folgte die „friedenszeit“. 1911 wurde das Schulhaus gebaut. 1911-12 die Flurbereinigung durchgeführt. Nach dem 1. Weltkrieg (1914-18) wurde Hochstadt als sogenannte Festung und ??? 1920 von den Franzosen "ohne Widerstand" eingenommen u. bis 12.5.1920 besetzt. 1921 bekam Hochstadt elektrisches Licht, 1929 einen Krankenwagen, 1925-26 zwei Sportplätze. - Während der Inflation 1923 wurde der Ort von hungernden Städtern überflutet. 1927 wurde das Rathaus renoviert. 1935 kam der „Umbruch“, der mit 2. Weltkrieg 1935-45 u. mit einer bitteren Niederlage endete. Während des Krieges wurden evakuierte Großstädter untergebracht u. nach dem Krieg bis heute 4 – 500 Ostvertriebene u. Flüchtlinge. Die Einwohnerzahl stieg von ???? im Jahre ???? auf etwa ???? im Jahre ???? u. beträgt heute über ????. Die mit einer solchen schnellen ???? verbundenen Wohnungs- Unterbringungs- u. Versorgungsprobleme wurden von der tatkräftigen Gemeindeverwaltung zur allgemeinen Zufriedenheit gelöst. Neue Wohnviertel entstanden im ???feld, am ???berg, im ????. 1954 wurde eine neue ???? ???? eingeweiht. Die Gemeinde selbst baute 2-6 Familienhäuser. In der Planung steht die Fertigstellung des Kanalnetzes die Ergänzung der ????, Bau eines neuen Hochbehälters, Straßenbau und was der ???? Aufgaben mehr.